——秋英(又名波斯菊),花语是生命、自由。——

(资料图)

(资料图)

接到编辑的电话时,秋英正在吃火锅。筷子悬在半空,直到热气烫疼了手指,她才发现肉干掉了。

疼,但她却不自觉地扬起嘴角——————方才刚得到消息,她第一部作品已经开始印刷了,估计再过四个月就能开始售卖了。

四个月啊……那大概是三月的时候就能看到实物了。

想当初写这本书的时候,初稿只花了三周就成了,可后续从头看起时,对结局始终不满觉着缺点什么。又删删改改了一年,才发布到网站上,等了三年多平台看流量够了,允许出版了。

“那就按你之前说的,把两个名字都署上去?”编辑问。

秋英“嗯”了声,又干巴巴地寒暄几句就挂了电话,脸上露出久违的笑容。

下一通电话在半刻钟后打来,是父亲打来让她回家,他告诉秋英,母亲快不行了。

方才还沉浸在喜悦中,她一时间换不下表情,笑容就跟面具一样悬在脸上。

手下意识摩挲到身上的毛绒外套,用稿费买的,摸上去只觉软,除此之外没有其他感受。

再一摸,暖热还带着心跳,那小生命搁在她的手臂上、拢于她的掌心中,那是秋英春游时买的小仓鼠:和想象中一样,嫩黄得像块雪媚娘。

这是她给母亲的生日礼物,秋英早打算好了,等把这只小鼠养得圆滚滚之后,就把它呈上。

母亲的出差持续半个月,她的热情被一拖再拖地放凉了。打电话时她告诉母亲这件事,她只含糊应了一声,像泼了盆凉水。于是又揣着零花钱去外面解决晚饭,春日微凉的寒风一吹,将给仓鼠取什么名字的事都抛到脑后了。

某一天她心血来潮,想再去看看它,入目依旧是曾经的团子。可伸手一摸,又凉又硬,死了得有两天。

那是她第一次理解死亡的概念,秋英觉得自己犯了大错,可父亲说:“动物而已,不用太难过。”说着戴上口罩和一次性手套,将那只篮子丢到后院的河道里头。

眼睛就死盯那只亮橙色盖子的笼轻轻在水上颠,水流将它抛得越高,掉下去时沉得也越深。曾在她手中的小生命就这么抛进河里了,有些恍惚。

但心里的痛却被父亲的话盖过去了,她也心安理得地想:不过是一只动物,没什么大不了的。

尔后转过身去飞快地奔跑着,跑到田埂间、草坪上,抵达她最喜欢的僻静之地。荷尔蒙随夏天的热气碰洒而出,头发和身体都长了,但对死亡,她依旧是模糊。

她有了笔友,叫作阿文。

阿文酷爱写作,发誓要成为全国最有名的作家之一,时常在信里说些他的志向,秋英甚至能想象出他说话时眉飞色舞的表情,哪怕他们隔着一座座城,尚未谋面。

他的话和热开水一样,沸腾、有时会被指责太烫人,但喝进去却又觉得爽快。

他们聊诗、聊哲理、聊文章,也常聊彼此早已一片狼藉的家。

她会告诉阿文自己是怎么一个人揣着钱,第一次在人满为患的快餐店点单(也会告诉他,自己是如何将父亲养的丑鱼儿扔进冰箱里冻死的。

通常聊到死亡,秋英总是轻描淡写,阿文则是鲜少提起。

阿文有个妹妹,在他刚迈入青春期时便夭折了,因此他总是对于妹妹饱含思念和歉疚。而在那之后家里无力再承担高中的费用,他便辍学跑到大城市去打工。她喜欢阿文坦然的语气,为生活而奔波本就不是令人耻笑的事。

但秋英并不明白阿文对于妹妹愧意的由头,他讲得总是含糊,她得将只言片语一块块小心拼好,才能窥探到一点故事的原貌来。

偶尔阿文会将自己写的文章夹在信里给她看,秋英读完后,从那些字缝里慢慢挤出自己的理解。大部分的他的故事,笔墨总温吞宁静,而且都发生在盛夏,让人有燥意。

第二次回信时他欣喜地称秋英:亲爱的伯乐。他说他要是哪天成名了,就把她和自己的名字写在书上。

亲爱的,她含着那三个字反复嚼,品出点快乐来。哪怕十年之后的她明确清楚,那不是爱,但少女的情愫在那时也确确实实降临了。

他们甚至在下次通信里告诉彼此家里座机的号码,但从未打过。

自那天之后,属于他们的夏天似乎也是到了头。

起因是阿文再次寄来的文章,依旧是那挺拔的字迹,但那里面分明写着的是关于她。常和他抱怨的母亲的毒打,被他一笔一划地刻出来,她涨红了脸,手狠狠攥紧那张纸。

甚至秋英看到自己曾和他讲过的话,被原封不动地放在里面。

文章的最后,男主角带着女孩逃离了她的家,他们飞奔在月色下的样子让她的愤怒达到极点。

她讨厌别人将自己写得惨痛,这世上谁都会痛苦,但她绝对不会。接着她又阴暗地想:救赎?他一个为下顿发愁的人谈何救赎呢?

接着秋英回家,推开门就看见满地的信纸信封,都是阿文的信,母亲坐在它们尽头的椅子上,朝她笑起来。那是她熟悉的、犹如毒蛇的笑。

下意识后退一步,护住脑袋,但女人掰开她的手,脸还没感到痛,头就偏过去了。

那个晚上和之前无数个晚上一样,她也记不起那些疼痛持续了多久,长大后亦全然忘却了。

总之,那晚之后她去学校,第一件事就是拿自己的笔记本撕了两张纸,在上面大斥文章中的败笔,末了告诉阿文,往后不必再寄信,寄了她也不会拆开。

等回信来时,她依旧忍不住去看,那是他第一次露出如此狰狞的面孔,也是最后一次,连字都变得龙飞凤舞起来。

那一刻的热开水不再是暖心的,而是泼在她身上疼得皮开肉绽。

等半年后又来一封,那时秋英已经初三了,没去看信,又将头埋入书堆里面。自那之后,阿文再也没来过信了。

高中离家更远,母亲怕她走丢就配了部手机给她,绑的是座机的号码,方便随时监听。

有次母亲出差,父亲也未下班,她接到了一通电话,是个男的打来的。

“你认识阿文吗?”

“嗯,大概认识。”

“我只是想通知一下,他病死了。呃,我是他的朋友,最近又从犄角旮旯里翻到他的一封信,里头是嘱咐看到信的人告诉你这件事…..喂?你在听吗?”

“是。”

“他信里没提到你的身份,你们是朋友吗?”

“你倒回你的第一句话。”

“你认识阿文吗?”

“不认识。”

话筒一搁将电话挂了,那号码后来又打来几次,只是秋英没再接起,那人也就没再拨。她将那些通话记录删掉,奔出门去,此刻迫切想回到那片让人安心的地方。

脑海里闪过阿文的一点一滴,其实虽是亲密,但她也不怎么了解他,脑海里只有一个念头就是:阿文死了。

那是她头一次知道,原来一个人好好长大、安稳生活都是奢侈。

死亡这个词,在这个瞬间有了沉重的厚度,压在她的心口,闷到几乎窒息。

这时她才明白,死就是再也见不到,这个人永远停留在回忆里的意思。她往前走了,死去的人则永远停留。她终于意识到了阿文的悔从何而来。

可阿文已奔入那油菜花田,再没回来。

他以他的悲剧写成秋英和他的故事,秋英又用他的故事编作自己的故事。

秋英想,她要成名,她要替他来完成梦想,同时也希望很久之后,人们也能从她的只言片语中知道阿文的故事。

双脚摆动得飞快,等到的时候,母亲已经被人推走了。

终究是错过了,在面对死亡时,秋英总是晚了一步。到头来,她依旧没能抓住自己所在意的。

父亲没说什么,她也对这位记忆中缺席的家长没什么好说的,推脱透气又溜出门了。

她蹲在路边,头埋进膝盖里哭不出来,只觉得脑袋昏沉,有些累。她还记得小时候母亲抱住她的温度,记得录取通知书发下来后她给自己做的一桌佳肴。

为什么偏偏要是他们呢?为什么不是我呢?

边走秋英边想,她已经完成了阿文的愿望,家人也已经离开了,现在她的意义已经一片空白了。此时此刻,似乎生这个字才令她更加费解。

小时候老师告诉她,人是要为自己活的,可她这一辈子都在跟着别人的步子走,听妈妈的话一路考上大学拿到工作,也帮阿文达成了他的志向。她从来不知道自己要什么,或者说是她每次都跑得太快,忘了想自己想要什么。

有时她会觉得,自己就是那只饿死的仓鼠、那条冻死的鱼。

看到书的读者们呀,不必记住我,只用记得阿文、我的妈妈、还有书里写的无数生命的盛开又凋零。

秋英站到桥边,准备往水里倒时,听见有个姑娘在哭。

上前一问,她说自己被渣男欺骗了,那人还背着自己找了第二个女友。秋英很懵地听着,拍拍她的肩说:“没关系,以后会更好的。”

姑娘笑了:“是啊,以后会更好的,你也别想不开了。”

她愣了愣,接着就被一双手拉着往前走,姑娘嚷嚷着要请她喝酒,只是在喝酒的路上,她俩一定得把所有的不开心倒掉。

可能,生命的本质不在于任何确切的事。

也大概,生命的本质就是诗歌、酒、街灯、美景,还有欢声笑语。忘掉痛苦,记住快乐,不断奔跑。

黑夜的街灯下,两个身影摇晃着前进,不再回头。

—————————

作话:

我不知道这是不是最后一次提起阿文,但是在这段日子里,时常会记起他,心口闷闷的。

其实从写作意图来说,这篇已经是偏离了《花语》本身的意向,是一篇带着自传色彩的悼文。

但的确,我们究其一生都在完善自身对生死的课题。且所有人不论以何种方式,这份课题都是会结束的。

对死亡,秋英觉得是解脱之法,也是苦痛的来源,对我亦是如此。但生命里的快乐存在,我舍不得放开,有些人放开了,我也不会去劝阻。

总之,个人有个人的活法,生命归根结底还是自己的。

检察官担任法治副校长有了“指挥棒”

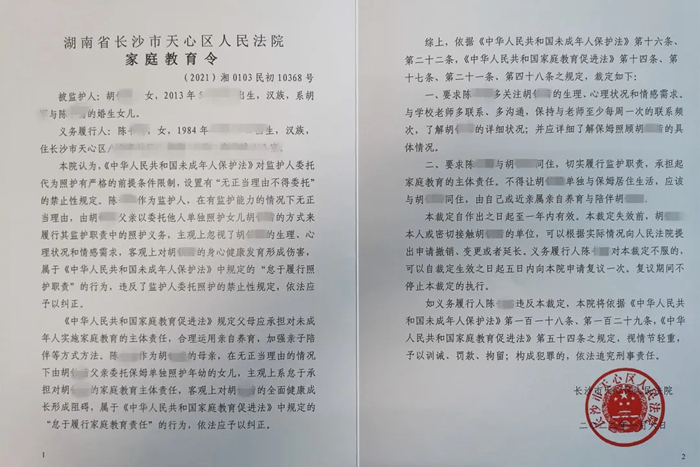

检察官担任法治副校长有了“指挥棒” 全国首份《家庭教育令》来了!督促家长“依法带娃”

全国首份《家庭教育令》来了!督促家长“依法带娃” 俄军装甲车辆将具备隐身能力

俄军装甲车辆将具备隐身能力