(资料图)

(资料图)

1

临近傍晚,吴教授去温泉镇上取快递回来,发现自家后面又搬来一户人家。屋旁马路边堆着许多被拆得七零八落的大纸箱,一个年轻保安正卖力地将纸箱一个个踩扁,帮两个保洁阿姨往小拖车上装。后面那户人家,每扇窗都亮起了灯,灯光温暖、明亮,白色纱帘低垂,给人安静、温馨的印象。吴教授忍不住多看了两眼。 “过两天再搬,就好了。”吴教授想。 小区里刚刚灭过虫,到处弥漫着一股若有若无的奇异的香味儿。前不久,小区里一户人家的罗威纳犬突然发烧,在宠物医院躺了几天后,死了,据说是被蜱虫咬了。这个春天格外暖和,虫虫们也比往年厉害。 停好车进屋后,吴教授看见他的妻子于美艳站在昏暗的厨房里,两手撑在水池上,正透过窗外渐渐丰茂起来的花草树木打量着那户人家。吴家和后面那户人家之间,有一条步行道,步行道两边种满花木,两家又都在各自的院子里种了不少东西,视野并不开阔。刚搬进来的那年,吴教授就在厨房窗外靠近篱笆的位置种了一棵耐冬,现在这棵耐冬长得枝繁叶茂的,挤满半窗。吴教授怀疑于美艳到底能看到什么。

“他家有个小娃儿呢。”于美艳扭过头来,对吴教授说。 “是么?”吴教授应着,把取回来的快递放到餐边柜上。是一本书,《蜱虫啊蜱虫》,他从网上买来的。快递只到镇上,不送货上门,他只好自己去取。小区里闹虫灾,他想了解下蜱虫,毕竟它们刚咬死了一条精壮的罗威纳。吴教授做饭的时候,于美艳站在他身后,一直都在说后面那户人家。自从他们的儿子吴浩元离异后,于美艳有很久没说过这么多话了。吴教授很高兴于美艳可以暂时忘却掉那些不愉快的事,他耐心地听着。饭做好前,吴教授知道了对面那家的男主人姓钱,“五十出头的样”,太太很年轻,“不像是原配”。他们家还有一个坐轮椅的老头,“看上去脾气很大”,一个能干的中年阿姨,“操胶东口音”。那个小娃儿,还是个尚在襁褓中的婴儿。

他们把简单的晚餐端到了餐桌上,坐下来开始吃饭的时候,于美艳忧心忡忡地说:“是个小男孩儿。” 吴教授家所在的这个小区叫清泉墅,是一个别墅小区。温泉镇附近有许多别墅小区,清泉墅只是其中的一个。大约十年前,吴教授听闻他当时任教的东山大学要在这个海边温泉小镇建新校区,于是抢先一步来到这里,一番搜寻比较后,在清泉墅购买了这栋小别墅,彼时这一带的地产业刚刚兴起,价格也不贵。十年过去了,吴教授家这栋房子的价格已翻了几番,二级岗教授也不敢轻易问津了。这是这十年里吴教授心里头一桩得意事。另外一桩得意事就是小孙子和和了,和和四岁了,聪明伶俐,是吴教授和于美艳的心头爱。和和出生那年,于美艳正好从东山大学社科部马列系退了休,和和断乳后,就一直和他们生活在一起,浩元和小文,只是在周末的时候过来看看。后来,吴教授也退了休,两人晨耕晚读,含饴弄孙,生活简直不要太好。可这样的日子没过多久,吴浩元和小文就离了婚,和和判给了小文,很快就被小文带去了她的老家杭州。于美艳为此大病了一场。吴教授私底下跟小文联系,把他们对和和的思念之情说与小文听,小文于是表示,方便的时候,他们可以跟和和视频。可和和才四岁,没有手机,他们想视频的话,也只能通过小文。难得碰到小文方便的时候。有次凑巧她方便,和和却在玩乐高,趴在地上埋首搭建一座城堡,对手机里爷爷奶奶的呼唤充耳不闻。后来,小文不耐烦了,一把将和和从城堡边扯过来,和和泪眼蒙蒙,看着手机里的他们大哭起来。于美艳闭了眼,把脸扭到一边,双泪长流。 此后,于美艳就没再跟吴教授提过和和。吴教授也不提,但却再也忘不掉和和把头埋在乐高中的样子了……和和还那么小,却已在他小小的人生里,开始用到了一个人一生中必不可少的那一点孤勇。只要想到这个,吴教授的心里就会充满悲伤。 于美艳变得更加沉默。浩元打电话来,她也不接。满头白发也不染了,由它白着。她自己不染,也不帮吴教授染,吴教授只好去温泉镇上的小理发店染。去镇上染了两次发后,吴教授突然意识到自己也不该染了,一来,他是爷爷不是?爷爷理应和奶奶一起共克时艰。二来,他也有些不好意思顶着一头虚假的黑发走在白发如雪的于美艳身边。老夫老妻简直就是彼此的照妖镜,只要于美艳白着,他就无法真正黑起来。吴教授和于美艳曾是大学同班同学,哲学系的剩男剩女,两人最初都习西方古典哲学,钻故纸堆,穷到吃土。后来吴教授转攻西法史,打法学的擦边球,倒迎来个柳暗花明。他们在一起生活快四十年了,这是吴教授头一回见于美艳如此悲伤。在他们漫长的婚姻生活里,伤心难过的事不是没有过,只是这一回,他对她的悲伤有了最深切的体会,他们遭受的是同样的痛苦。他和她成了盟友。怜悯她,也就是在怜悯自己。背着于美艳,吴教授给原先带和和的阿姨一笔钱,让她编了个借口辞了工,免得她天天在家晃来晃去,时刻提醒于美艳他们所失去的。阿姨走后,吴教授事事亲力亲为,开始去小区业主俱乐部上美食课,笨手笨脚地学做菜,常找些有趣的话题来转移于美艳的注意力,并尽量做得自然,不让她感受到他的刻意。吴教授就这样迅速地由一个对家务完全陌生的丈夫,成长为了一个细心、体贴的伴侣。 于美艳站在厨房的窗口往外看。水龙头一直开着细流水,于美艳两手伸进流水里,人却树一样不动。吴教授听见毫无变化的流水声,推门进去,于美艳像被惊醒了一样回过头来,面露羞色地说: “刚洗完碗……” 窗外,夕照落在树梢,金黄。一种不知名的鸟,在一棵樱花树的暗影里鸣叫,每一声都拖着长长的腔调,像人类临睡前伸懒腰。于美艳从他身边走开,有水珠从十指滴落。吴教授猜她应该没有留意到鸟叫声,如果她听到了,她会宁愿跟他谈谈鸟。如今他们的生活就像一面眼太大的筛子,许多东西,都在不知不觉中漏了下去。 “同一只鸟,在清晨和黄昏发出的叫声是不一样的。” 如果她听到了,她准会这么说,好证明她刚才站在那一动不动只是在听鸟叫。他们刚结婚的那阵,住筒子楼,黄昏时分,在各家各户的炒菜声和油烟味里,常能听到带着烟火气的争吵声。早上大家急着上班,无暇吵架,黄昏时拖着疲惫的身躯回到家里,家务和不省心的孩子,很容易点燃人的坏情绪。“三个黄昏能杀死一个苏格拉底。”这句话就在那个时候成了于美艳的口头禅。吴教授明白这句话的意思。可以说,民主的雅典城邦就是用三个黄昏杀死了苏格拉底,一个黄昏召集五百群众组成陪审团,一个黄昏宣判,再用一个黄昏赐他毒酒。 “又到了苏格拉底吞毒药的点了!”现在于美艳偶尔也会这么说。自和和离开他们后,一天之中,对她来说,好像是黄昏时分最难熬。 吴教授也往窗外看过去,邻居家二楼的一扇西式凸窗反射出夕阳耀眼的金光,其他的一切都沉入渐渐暗下来的天色里,如缓缓沉入幽深的水底。 近来天气倒是一直不错的,出去走走,换换心情,也许生活就能变得不一样。这么想着,吴教授于是跟出来对于美艳说,去南方看油菜花,可好?吴教授有个学生在南方一所大学的法学院当院长,多次来电邀请吴教授过去“给孩儿们讲讲”。和和被带走的事,那学生大约也是知道的,最近一次来电还热情邀请师母同去。 “请师母来讲讲如何读经典,现在这帮孩子蠢得连书都不知道怎么读了!”学生呵呵笑着说。 可于美艳对讲学和油菜花通通没兴趣。她一脸嘲讽地道: “去了讲什么呢?讲哲学家们的私生活?” 也是,如今讲学可真不是个什么好提议。吴教授又想了想,说,那去附近的古县城?或是进青岛城,去中山公园?或者去东山大学校园里转转?吴教授提到的这些地方都是本地看樱花的好去处。于美艳皆摇头,说,懒得。 好在小区里也有不少花花草草,樱花、玉兰花、稠李花都正开着,吴教授于是常拉着于美艳出去遛弯,把小区里各种盛开的花儿看遍。 在一个僻静的不太有人去的角落里,他们发现了两株高大的开满小红花的树木,它们很对称地长在小径尽头的两侧,背后都有一小片密植的灌木,灌木被刻意地种植成心形。薄薄的暮色中,这两株红花树是如此漂亮,它们伸展的花枝像把大伞,越过了心形的灌木,一直遮到小区装着防盗电网的围墙上。于美艳站在树下仰头看,问吴教授,这是什么花?吴教授说,桃花。于美艳撇了撇嘴。吴教授又说,看颜色,看花瓣,分明就是桃花嘛。于美艳说,分明不是好吧。吴教授就想起来手机。初春时于美艳突然对各种野菜上了心,跟小区里的保洁阿姨学了好几种做野菜的方法,时不时溜出去搞把野菜回来。吴教授和于美艳年轻时倒是多多少少都挨过饿,吃过各种各样的野菜,只是后来日子好了,多年不吃了。吴教授怕她挖到毒草,就下载了个识花草的软件,偷偷帮她把把关。吴教授掏出手机对着那棵红花树扫了扫,却是美人梅,是红叶李和梅花的杂交品种。于美艳低下头来,叹一声:“难怪。”说完转身就走。吴教授不知这“难怪”是指什么,于美艳懒得说,吴教授也就不问,只是赶紧跟上她。走出不远,吴教授猛然觉出鼻尖前有股梅花香,站在树下时,他全副心思都在“这是什么花”上,竟然没闻到花香。迎面过来一个开着电瓶车巡逻的保安,他把车停了,热情地跟他们打招呼。吴教授认出来,是刚才那个帮保洁工收拾包装箱的小伙子。于美艳立住脚,对保安说,小廉,那个小男孩儿,多大了?叫小廉的保安起初一脸懵懵的,转瞬明白过来,连忙说,六七个月大吧,还没断奶,但开始长牙了,一逗就笑,露出两颗小小的牙,怪好玩的。于美艳点头,说哭来着,怕是换了地,认生。小廉一脸笑,说于老师说得极是,小娃儿都认生,过段时间就好了。叫小廉的保安话音未落,于美艳突然又头一扭,抬脚就走,小廉脸上的笑都来不及收,尴尬。吴教授赶紧跟小廉点头道别,一溜小跑跟上于美艳。这回他是明白的,小廉不该说“小娃儿都认生”,这句话真是扎心,和和就是去了一个“生”地方,晚上他睡得安稳吗?小廉也不该说“过段时间就好了,”这句话是在提醒他们,和和迟早会习惯陌生的地方,陌生的人,习惯没有他们。想到这里,吴教授的心简直都要碎了,何况于美艳呢? 吴教授追上于美艳后,一把抓住了她的一只手。她的手冰凉。 2 邻居搬来后没多久,小区里开始流传一些关于他们家的令人吃惊的消息。在业主俱乐部学习做花卷的那个下午,吴教授听人这样提到对面邻居家的小娃儿,“那个私生子……”于美艳从不去业主俱乐部,但她却知道得更多,也更令人震惊。 “是被藏到这里来的。”于美艳翻着一本书,面无表情地说。 谁都没有跟那家人打过交道,谁都没有跟他们说上话,但短短几天功夫,谁都知道了那家人的秘密,好像他家的屋顶上就写着这些。据说,那个坐轮椅的老头儿,完全是为了那个小娃儿才住到这里来的,如果他不跟那个小娃儿住在一起,小娃儿就见不到父亲,不但见不到父亲,可能还会有人来驱赶、骚扰他们。那位父亲,据说是一个特别惧内的男人。知道这些后,吴教授非常震惊,于是带了点骇然的神情看向对面邻居家,那栋被花草树木簇拥的房子无端透出抑郁不乐的气氛来。吴教授于是想起来,那家的男主人确实鲜少露面,偶尔他在周末过来,一辆黑色越野车就停在他家门口的小道边。有时周末也不见他过来。吴教授开始担心起那个小娃儿来。如果那栋房子终日里都安安静静的,他就会感到不安,偶尔听到那小娃儿的啼哭声时,倒多少能叫他安下心来。 现在吴教授也养成了习惯,洗菜淘米时,会把厨房的窗户推开,不时往对面邻居家瞅两眼。已进入五月,花草繁茂,吴教授家篱笆上的蔷薇开了,钱家篱笆上的蔷薇也开了,花朵密集得像堵墙,吴教授并不能瞅到什么。于是他常在把米饭焖进锅里,菜洗好切好装进盘子里后,到二楼去呆会。这时候于美艳一般都呆在南边的院子里,捉青菜上的小蚜虫,或是剪掉花坛里开败的满天星。吴教授的书房在二楼向南的房间,如今他在书房呆的时间很少了,他常常是在书房转一圈后,不自觉地就走到北面的客房去。他手里握着那本《蜱虫啊蜱虫》(他当科普读物买来的,没想到是本童话书),站在窗口居高临下打量钱家。大部分时候,那房子里静悄悄的,院子里阳光充沛,蔷薇、丁香寂寞怒放,坐轮椅的老头,小媳妇,都难得到院子里来。吴教授常能看见那阿姨抱着小娃儿出来,有时也不见那小娃儿,单是见阿姨拿晾衣架出来,支在院子当中的草地上晒小娃儿的衣物。这次也是,院子里晾着满满一架子的小衣服、小帽、小鞋袜,各种颜色的小围嘴、小毛巾什么的。很难想象,一个那么小的人儿,一天中竟然有那么多的东西要洗要晾晒。这些小东西看上去都可爱极了,看着看着,吴教授想起和和。他忍不住要摸出手机给和和打电话,可他清楚,小文是不会在这个时候接他的电话的。吴教授扭头下楼,心内酸楚。他到院子里去找于美艳,于美艳坐在花坛边,手里择着一把韭菜。吴教授走过去,紧挨着于美艳坐下来。五月的风从篱笆外吹过来,吹着他们两个。吴教授把冰冷的双手伸到渐渐变黄的阳光里晒着,一侧臂膀感受到于美艳身体的温暖后,他觉得好受了些,仿佛身边人不知不觉中分走了他心里的一部分苦楚。他若无其事地坐在于美艳身边,努力回忆刚刚读过的几页书,黄昏时分,一只小蜱虫出去觅食,它想找到一只小兔子,叮在它粉嫩的长耳朵上饱餐一顿。在一个快要干涸的池塘边,小蜱虫遇见了一条在池塘里游来游去的小鱼。吴教授试图背出几个有意思的句子,以免自己重新陷入不愉快的情绪里: “你难道没注意到附近并没有河吗?”蜱虫问小鱼。 “我为什么要关心那个呢?”小鱼回答道。 蜱虫惊讶地道:“明天这个时候,池塘可能就要干了呀。顶多后天,后天这个时候,池塘的水一准会没的呀。” “是么?我也很奇怪自己是怎么来到这池塘的,这里没有我的族人。不过,”小鱼想了想,说:“可今天我在这里过得很快乐!” 和和很爱听故事。如果和和在,吴教授也许会把这个故事读给和和听。不过,也许不会。他还没有读到结尾。孤独的小鱼会不会在后天的黄昏死于那个小池塘呢?希望不会,吴教授想,这是给孩子看的书,谁会那么缺德,在给孩子看的书里讲那么残忍的故事?再说,小鱼遇到了蜱虫——他甚至开始惋惜起小区里的蜱虫来,他还没有见过真正的蜱虫呢——蜱虫道破了小鱼的处境,也许蜱虫还会帮助小鱼,一切都还来得及。这么想着,吴教授觉得好受了些。每次都是这样,待那股令他难过的情绪彻底过去后,他会问于美艳饿不饿,语气温柔。于美艳总是说不饿。这次也是,“不饿。”于美艳说。 “到吃晚饭的点了嘛。”吴教授笑着起身去炒菜。他回到厨房后,隐约听到了钱家传来的吵闹声,一个年轻的尖利的女声像个浪头一样冲过来,歇斯底里的,母狼似的嚎叫声,却并不持久,仿佛缺乏歇斯底里的勇气,又好像是缺乏歇斯底里的力气,总之,转瞬就消失了。吴教授停下手里的活,屏声静气往窗外看去,一切都跟先前一样,看不到一个人。太阳还未落下,还照着万物,绿得发亮的树叶、盛开的花朵在渐凉的晚风中微微晃动,安静而美。有一瞬间,他以为自己听错了,等他转身走到灶台那,准备打开抽油烟机炒菜时,他又听到了一些与日常不一样的声音,从后面邻居家传来,汽车急速发动的声音,轮胎冲到马路上发出的刺耳摩擦声。接着是“哗啦”一声响,像是某块玻璃碎裂了,一个苍老的男声含混地吼起来,短促而嘶哑,愤怒,却又有很无力的感觉,让人不免心生怜悯。有什么硬物“砰砰”地敲打着地面,应该是拐杖。吴教授想起那个坐轮椅的老头,于美艳说他“看上去脾气很大”,现在看来所言不虚。接着,原先那个尖利的女声哭了起来,这一回哭声压抑,像个懂事的受尽委屈的孩子一样。应该是那位年轻的妈妈在哭。这让吴教授担起心来。母子连心,他想起小文和浩元闹得最凶的那阵,小文不开心,和和那阵子就总是睡不好,常常无端哭闹起来。吴教授担心那家人会吵到那小娃儿。大人他倒不多关心。 于美艳不知什么时候走了进来,她把两棵剥干净的小葱放到了水池里后,叹了一口气,道:“三个黄昏能杀死一个苏格拉底。”说完她就走了出去。 三个黄昏也能杀死一条小鱼。吴教授这么想着,又回到水池那,透过水池上方的窗户往外瞧,为接下来有可能听到的孩子的哭声而揪心。不过,他的担忧是多余的,那小娃儿一直都安安静静的,也许是睡着了。值得庆幸的是,吵闹声很快就消失了,一切恢复了平静。吴教授透过那些花草树木的间隙,看到那房子安静伫立在温暖的夕照中,他松了一口气,弯腰洗起小葱来。 晚饭时,他们谁都没有提到钱家发生的事。饭后他们煮了一壶花草茶,喝了两杯茶后,于美艳看着书呢,很快就歪在沙发上睡着了,手里那本旅游指南正好打开在介绍西湖民宿那一页。吴教授叹了口气,从于美艳手里轻轻抽掉那本书,又拿了块小毛毯搭在她身上。沙发对面的墙上挂着小文画的一幅小画,一个穿灰色长裙的黑发女人坐在窗边做针线,阳光在她身边的地板上投映出窗户明亮的倒影。女人头顶上方的墙上,挂着两小幅画,隐约可辨的笔触,绘就朦胧别致的格子。吴教授还没来得及问小文这幅画的名字,她就带着和和离开了这个家。一切都发生得太快了。吴教授看着这幅画,想起那时小文和浩元新婚燕尔,在周末来温泉镇看他们,吴教授坐在客厅里,抬眼就能看到在院子里赏花的浩文和小文,小文的裙子被蔷薇勾住了,浩文笑着弯下腰,细心地把裙子从蔷薇枝条上摘下来。樱桃熟时,他们站在树下,互相喂食……一切都发生得太快,一切也都太脆弱了。吴教授心里不由生起气来,他看了看打着盹的于美艳,他们这样过了一辈子。为什么浩元和小文却不能?现在的年轻人,只想着他们自己……他们可真是让他伤透了心! 3 自那次动静挺大的吵闹过后,邻居家一直安安静静的。那辆黑色越野车,再也没有来过。他家的小娃儿,倒常被操胶东口音的阿姨推出来遛弯。吴教授和于美艳碰到过几次,于美艳问阿姨,小娃儿吃得可香?夜里睡得可好?阿姨总是说,“不糙儿。”大约是还可以的意思。见阿姨无谈兴,于是他们多只是弯下腰来,看看孩子。有时候那孩子睡着了,揭开婴儿车的纱帘,一股婴儿的奶香味就扑鼻而来。有时候他醒着,又黑又亮的眼睛好奇地打量着头顶的蓝天、绿树。俯身逗他,他会用那双干净清澈的眸子好奇地端详你一阵,然后突然咧开只有两颗牙的嘴笑起来,小手小脚一阵乱舞,就好像他认出了你,在说“是你呀!”有一次于美艳竟然被他逗得落下泪来。 吴教授做好晚饭,发现于美艳不在家里,院子里也没见到她。吴教授解下围裙,出去找她。晚霞满天,对面钱家却是静悄悄的,窗帘低垂,只有微弱的光亮透出来。 小区里花草繁茂,道路又刻意地修得蜿蜒曲折,吴教授遛了一大圈,也没看到于美艳。他担心于美艳已经回家了,就抄了一条小道往家里走去。走了没多远,却看见于美艳站在一户人家的院门口,正跟园子里的人说话呢。吴教授走过去,站在于美艳身边,伸长脖子往里面看,却见那个叫“小廉”的保安,正在园子里干活。他身后的一小块草坪绿茸茸的,各种花围着草坪错落有致地开着,篱笆上有一圈儿金色月季,一朵朵像灯笼一样。吴教授一下认出来,这是船长家。有一年,小区里举办花园大赛,船长家的园子被评为小区里“最美花园。”吴教授和于美艳曾经带着和和来参观过,船长那多病的越南太太曾站在门内,用一只青花瓷碟盛了几块榴莲饼递给和和。船长的太太去世后,船长又去跑船,一直未归,如今是小廉在帮他打理园子。这是人人都知道的。 于美艳和小廉正在谈论小区里灭虫的事。小廉站在一棵樱花树下,手里拿着一把小铲,正往树上抹着什么。看到吴教授,小廉停下手里的活,满面笑容地跟吴教授打招呼。 “在忙啥呢?”吴教授问小廉。 “还是蜱虫……”于美艳低声道。 小廉走到篱笆跟前,道:“今年也不知怎的,蜱虫多。” “不是喷过药了么?” “是的是的,喷过药,没甚要紧的了,只是有少许蜱虫躲到树洞里去了。我刚往树洞里灌了些敌敌畏,再用黄泥把洞口堵上,看看能不能彻底杀死它们。” “能行么?”于美艳问。 “应该没问题,安全起见,大家散步走道儿,别去草窠、树林,如今的虫子可不是一般的虫子。” 吴教授看到那树上已抹了不少黄泥……反正小区每年都要灭两次虫的。 “还没什么消息么?”吴教授打量着船长园子里的花花草草,问。 “可不。”小廉答。 船长失踪的时间和浩元离婚的时间差不多,眨眼就一年了。 “唉!”小廉开始挠头,“啥时能到头啊。”也不知他是在说虫呢,还是在说船长。 “狗倒罢了,就怕咬到小娃儿。”吴教授担忧地说。 “吴老师请放心,人没事的,狗到处乱钻,不好说的。再说,”小廉摸着自己脑袋,“他们就要搬走了……” 吴教授问:“谁?” “那小娃儿……”小廉说。他看着沉默的于美艳,言语间有些迟疑。 吴教授还没来得及问什么,于美艳突然来了一句“忙吧”,转身就走。吴教授只好赶紧跟小廉道别,跟上于美艳。 饭吃到一半,于美艳告诉吴教授,邻居家那坐轮椅的老头儿,要进城去换心脏支架。 “一时半会怕是回不来了。”于美艳说。 吴教授下意识地往邻居家的方向看了一眼,天已经黑下来,窗玻璃上映着的是室内的景象,他和于美艳坐姿佝偻,白首低垂而食,像某种丧失捕猎能力后在觅腐食的动物。头顶的灯却是格外亮的。吴教授直起身来。那个小娃儿,这次会被藏到哪里去呢? 他们再没说话。 饭后他们挪到客厅,喝茶,各自拿起了一本书。于美艳翻着那本旅游指南,吴教授接着看《蜱虫啊蜱虫》。小蜱虫经过了一个又一个小池塘,每个小池塘里都有一条孤零零的小鱼。“顶多后天,后天黄昏,池塘就要干涸了”,所有的池塘都这样。蜱虫却不觉得有什么了,它只是蜱虫,鱼不是它的亲人,也不是它的朋友,鱼也没有粉嫩的长耳朵。蜱虫继续走自己的路。 吴教授把书合上。这样的故事,他不确定将来要不要讲给和和听。所有的小鱼,都还是第一个黄昏的小鱼。所有的小鱼都这样,“船尾加冕”,来日方长。小蜱虫是在第一个黄昏遇到了它们,糟糕的事情不会在小蜱虫眼前发生。吴教授端起杯子喝茶,屋子里安静得令人心慌。他想跟于美艳说点什么,他端着杯子,看着她,道: “没想到,小区里竟然还有蜱虫……” 于美艳没有搭话,她一直翻阅着那本旅游指南。吴教授看着她,想,老看旅游指南,可却哪也不想去,即便是杭州也不想去,是不是有点奇怪呢?

检察官担任法治副校长有了“指挥棒”

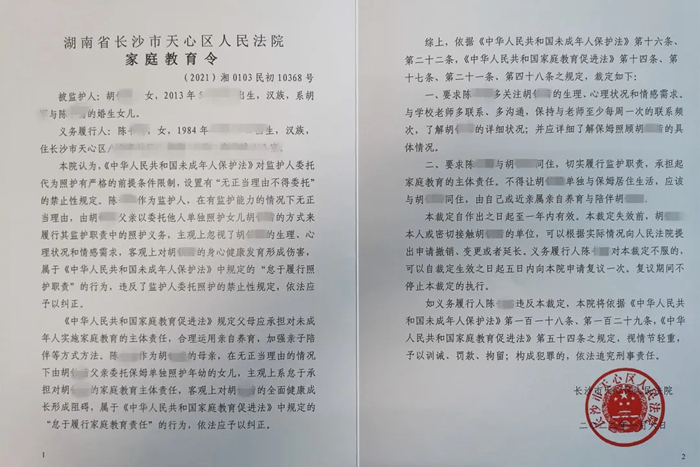

检察官担任法治副校长有了“指挥棒” 全国首份《家庭教育令》来了!督促家长“依法带娃”

全国首份《家庭教育令》来了!督促家长“依法带娃” 俄军装甲车辆将具备隐身能力

俄军装甲车辆将具备隐身能力